Oft missverstanden als reines Steuersparmodell, entfaltet der Investitionsabzugsbetrag (IAB) sein wahres Potenzial als strategischer Hebel für Liquidität und Wachstum. Dieser Leitfaden entschlüsselt § 7g EStG und gibt Ihnen eine klare Anleitung an die Hand.

Das Fundament – Den Investitionsabzugsbetrag strategisch verstehen

Der IAB: Ein zinsloses Darlehen vom Finanzamt

Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) nach § 7g des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist eines der wirkungsvollsten Instrumente zur Steuergestaltung für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland. Oft missverstanden als reines Steuersparmodell, entfaltet er sein wahres Potenzial als strategischer Hebel für das Liquiditätsmanagement und die Wachstumsfinanzierung. Ein tiefgreifendes Verständnis seiner Funktionsweise ist der Schlüssel, um Fallstricke zu vermeiden und die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens nachhaltig zu stärken.

Im Kern ermöglicht der Investitionsabzugsbetrag berechtigten Unternehmen, bis zu 50 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten für zukünftige Investitionen bereits im aktuellen Geschäftsjahr gewinnmindernd geltend zu machen. Dies geschieht, bevor auch nur ein einziger Euro für die geplante Investition ausgegeben wurde. Der zentrale Mechanismus dahinter ist eine Steuerstundung. Der Gewinn des aktuellen Jahres wird reduziert, was zu einer sofortigen Steuerersparnis und damit zu einem Liquiditätsvorteil führt. Das Unternehmen finanziert seine zukünftigen Investitionen somit teilweise aus ersparten Steuern, was effektiv einem zinslosen Darlehen des Finanzamts gleichkommt.

Die Zielgruppe des § 7g EStG

Der Gesetzgeber hat den Investitionsabzugsbetrag gezielt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) konzipiert, um deren Investitionstätigkeit zu fördern. Zum Kreis der Begünstigten zählen aktive Gewerbetreibende, Freiberufler, Selbstständige sowie Land- und Forstwirte, unabhängig davon, ob sie als Einzelunternehmer, Personengesellschaft (z. B. GbR, OHG) oder Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) tätig sind.

Die entscheidende Eintrittskarte zur Nutzung des IAB ist die Einhaltung der Gewinngrenze. Der steuerpflichtige Gewinn des Wirtschaftsjahres, in dem der IAB gebildet wird, darf den Betrag von 200.000 Euro nicht überschreiten. Dieser Gewinn wird vor dem Abzug des IAB selbst ermittelt. Seit dem Jahressteuergesetz 2020 gilt diese Grenze einheitlich für alle Gewinnermittlungsarten, also sowohl für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) als auch für die Bilanzierung.

Darüber hinaus kann der IAB auch bereits in der Gründungsphase eines Unternehmens (Betriebseröffnungsphase) genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Investitionsabsicht gegenüber dem Finanzamt glaubhaft dargelegt werden kann, beispielsweise durch konkrete Angebote, Finanzierungspläne oder Bestellungen.

Die Spielregeln – Alle Voraussetzungen für den IAB im Detail

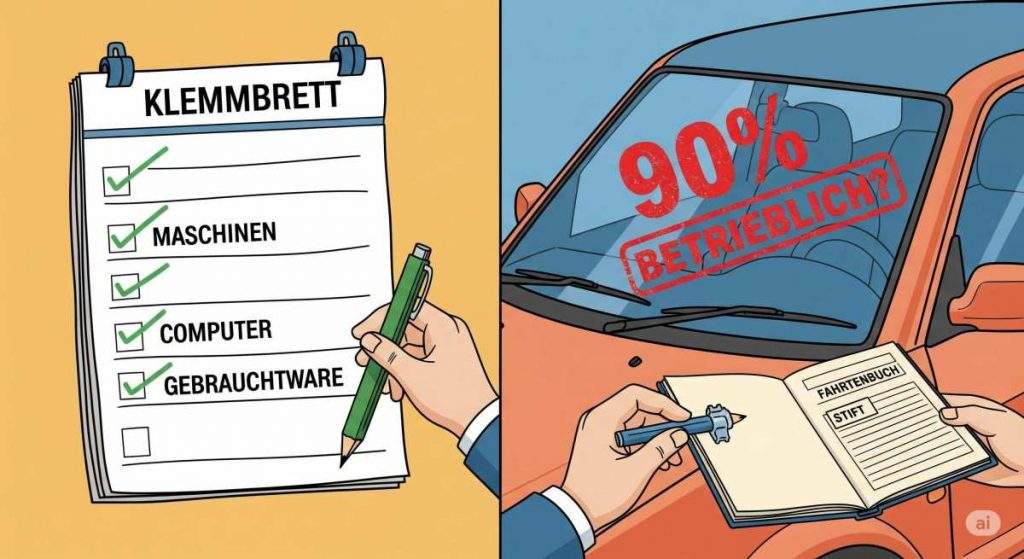

Begünstigte Wirtschaftsgüter: Was Sie kaufen dürfen

Der IAB kann ausschließlich für die geplante Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens gebildet werden.

Begünstigte Investitionen umfassen:

- Neue und gebrauchte Wirtschaftsgüter.

- Typische Betriebsausstattung (Fahrzeuge, Maschinen, Computer etc.).

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und Sammelposten.

- Betriebsvorrichtungen (z.B. Photovoltaikanlagen, Lastenaufzüge).

Ausgeschlossene Investitionen sind:

- Unbewegliche Wirtschaftsgüter (Grundstücke, Gebäude).

- Immaterielle Wirtschaftsgüter: Lizenzen und Patente. Eine Ausnahme bildet „Trivialsoftware“.

Die 90-%-Nutzungsregel: Die größte Hürde in der Praxis

Die wohl kritischste Voraussetzung ist die fast ausschließliche betriebliche Nutzung. Das Gesetz verlangt, dass das Gut im Jahr der Anschaffung und im Folgejahr zu mindestens 90 % betrieblich genutzt wird.

Insbesondere bei Firmenwagen führt diese Regelung regelmäßig zu Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt. Um Risiken auszuschließen, sollte die Führung eines lückenlosen Fahrtenbuchs als faktische Pflicht angesehen werden.

Fristen und Höchstbeträge

Die Nutzung des IAB ist an einen klaren Rahmen gebunden:

- Investitionszeitraum: Die Investition muss spätestens im dritten Folgejahr getätigt werden. Für IABs aus 2017-2019 galten wegen der Corona-Pandemie verlängerte Fristen.

- IAB-Höchstbetrag: Die Summe aller IABs darf pro Betrieb 200.000 Euro nicht übersteigen.

- Verbleibensfrist: Das Gut muss bis zum Ende des Folgejahres der Anschaffung in einer inländischen Betriebsstätte verbleiben.

Der komplette IAB-Playbook: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Praxisbeispiel

Der Antrag & Die Berechnung

Die Geltendmachung des IAB erfolgt im Rahmen der jährlichen Steuererklärung. Der Betrag wird als außerbilanzielle Korrektur vom Gewinn abgezogen und muss elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden. Dies geschieht in der Anlage EÜR für Einnahmen-Überschuss-Rechner oder in den entsprechenden Feldern der E-Bilanz für bilanzierende Unternehmen. Seit 2016 ist es nicht mehr notwendig, das geplante Wirtschaftsgut exakt zu benennen; die Angabe der voraussichtlichen Anschaffungskosten und des dafür gebildeten IAB-Betrags ist ausreichend.

Praxis-Beispiel Start: Eine freiberufliche Fotografin, „Anna“, prognostiziert für das Jahr 2024 einen Gewinn von 90.000 Euro. Sie plant, im Jahr 2025 eine neue professionelle Kameraausrüstung für 10.000 Euro (netto) und einen leistungsstarken Computer für 4.000 Euro (netto) zu erwerben. Ihr Gewinn liegt unter der Grenze von 200.000 Euro, und die geplanten Anschaffungen sind bewegliche, abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.

Anna kann in ihrer Steuererklärung für 2024 bis zu 50 % der geplanten Netto-Investitionskosten als IAB ansetzen.

Kamera: 10.000 Euro * 50 % = 5.000 Euro

Computer: 4.000 Euro * 50 % = 2.000 Euro

Gesamter IAB-Abzug für 2024: 7.000 Euro

Dieser Abzug reduziert ihren zu versteuernden Gewinn für das Jahr 2024 von 90.000 Euro auf 83.000 Euro. Dies führt zu einer sofortigen Steuerersparnis und erhöht ihre Liquidität. Wäre Anna nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (z. B. als Kleinunternehmerin), müsste sie die Bruttokosten als Berechnungsgrundlage verwenden.

Die Investition – Auflösung und Kürzung

Im Jahr 2025 tätigt Anna die geplanten Käufe. In ihrer Steuererklärung für 2025 muss sie nun zwei entscheidende, gegenläufige Buchungen vornehmen, um den IAB-Zyklus korrekt fortzuführen:

- Hinzurechnung zum Gewinn: Der im Vorjahr abgezogene IAB in Höhe von 7.000 Euro wird nun dem Gewinn des Jahres 2025 außerbilanziell wieder hinzugerechnet. Dieser Schritt neutralisiert den ursprünglichen Abzug.

- Kürzung der Anschaffungskosten: Gleichzeitig werden die Anschaffungskosten der erworbenen Güter für steuerliche Zwecke um die entsprechenden IAB-Beträge gemindert. Dies ist ein kritischer Schritt, da er die Bemessungsgrundlage für alle zukünftigen Abschreibungen reduziert.

Praxis-Beispiel Fortsetzung:

Neue Abschreibungsbasis für die Kamera: 10.000 Euro (Kosten) – 5.000 Euro (IAB) = 5.000 Euro

Neue Abschreibungsbasis für den Computer: 4.000 Euro (Kosten) – 2.000 Euro (IAB) = 2.000 Euro

Anna wird ihre reguläre Abschreibung (AfA) für die kommenden Jahre auf Basis dieser geminderten Werte berechnen.

Tabelle: Der IAB-Lebenszyklus am Beispiel

Die folgende Tabelle verdeutlicht die finanzielle Verschiebung, die durch den IAB entsteht. Sie vergleicht die Entwicklung des zu versteuernden Gewinns mit und ohne IAB und macht den Kerneffekt – die Steuerstundung – sichtbar.

| Vorgang (Action) | 2024 (ohne IAB) | 2024 (mit IAB) | 2025 (ohne IAB) | 2025 (mit IAB) |

|---|---|---|---|---|

| Gewinn vor IAB/AfA | €90,000 | €90,000 | €95,000 | €95,000 |

| IAB-Bildung | €0 | – €7,000 | €0 | €0 |

| IAB-Hinzurechnung | €0 | €0 | €0 | + €7,000 |

| AfA Kamera (Annahme 5 J.) | €0 | €0 | – €2,000 | – €1,000 |

| AfA Computer (1-Jahres-Regel) | €0 | €0 | – €4,000 | – €2,000 |

| Zu versteuernder Gewinn | €90,000 | €83,000 | €89,000 | €99,000 |

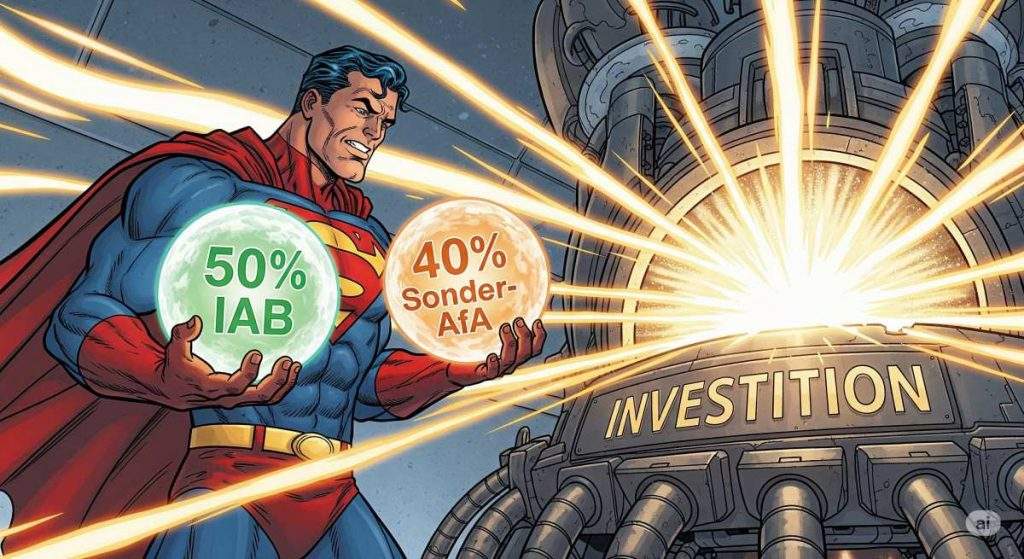

Der Power-Up – IAB und Sonderabschreibung clever kombinieren

Der Investitionsabzugsbetrag kann seine Wirkung noch verstärken, wenn er mit weiteren Abschreibungsinstrumenten kombiniert wird. Insbesondere die Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG bietet hier erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten, die durch das Wachstumschancengesetz nochmals attraktiver wurden.

Neu durch das Wachstumschancengesetz: 40% Sonder-AfA

Eine der bedeutendsten Änderungen durch das im März 2024 verabschiedete Wachstumschancengesetz ist die Anhebung der Sonderabschreibung von ehemals 20 % auf nun 40 % der (ggf. durch einen IAB geminderten) Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Diese Regelung gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2023 angeschafft wurden. Dieser erhöhte Satz kann flexibel auf einen fünfjährigen Zeitraum verteilt werden, um Gewinne in Hochsteuerjahren gezielt zu senken.

Die ultimative Kombination – IAB + 40% Sonder-AfA in der Praxis

Wenden wir diese Kombination auf das Beispiel der Fotografin Anna an, die ihre Kameraausrüstung im Jahr 2025 erwirbt. Die durch den IAB reduzierte Bemessungsgrundlage für die Abschreibung der Kamera beträgt 5.000 Euro. Im Jahr 2025 kann Anna folgende Abschreibungen geltend machen:

- Reguläre AfA (bei 5 J. Nutzungsdauer): 1.000 Euro

- Sonder-AfA (40% von 5.000 €): 2.000 Euro

- Gesamtabschreibung im Jahr 2025: 3.000 Euro

Durch diese Kombination hat Anna bis zum Ende des Anschaffungsjahres bereits 8.000 Euro (5.000 Euro IAB im Vorjahr + 3.000 Euro Abschreibungen im Investitionsjahr) der ursprünglichen Kosten von 10.000 Euro gewinnmindernd geltend gemacht. Dies maximiert den Steuerstundungseffekt und den daraus resultierenden Liquiditätsvorteil erheblich.

Tabelle 2: Maximale Abschreibung im Detail

| Schritt (Step) | Berechnung (Calculation) | Betrag (Amount) | Erläuterung (Explanation) |

|---|---|---|---|

| 1. Geplante Investition (Kamera) | €10,000 | Nettokosten | |

| 2. IAB-Bildung (in Vorjahr) | €10,000 * 50% | – €5,000 | Gewinnminderung im Vorjahr |

| 3. AfA-Bemessungsgrundlage | €10,000 – €5,000 | €5,000 | Gekürzte Anschaffungskosten |

| 4. Reguläre AfA (Jahr 1/5) | €5,000 / 5 Jahre | – €1,000 | Lineare Abschreibung |

| 5. Sonder-AfA (Wachstumschancengesetz) | €5,000 * 40% | – €2,000 | Zusätzliche Abschreibung |

| Gesamtabschreibung im Investitionsjahr | – €3,000 | Summe aus 4 & 5 | |

| Gesamte Gewinnminderung | €5,000 (IAB) + €3,000 (AfA) | €8,000 | 80% der Kosten in <2 Jahren abgesetzt |

Die Fallstricke – Risiken, Konsequenzen und deren Vermeidung

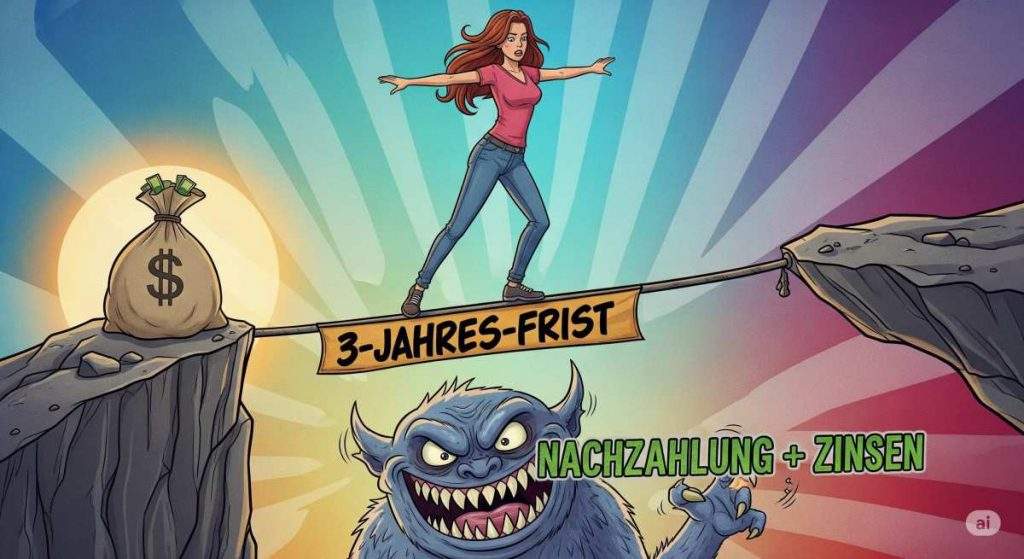

Nicht investiert – Die Konsequenzen der Fristüberschreitung

Wird die geplante Investition nicht innerhalb des dreijährigen Investitionszeitraums getätigt, wird der ursprünglich gewährte IAB rückwirkend aufgelöst (Rückgängigmachung). Das Finanzamt ändert den Steuerbescheid des Jahres, in dem der IAB gebildet wurde, was zu einer Steuernachforderung für dieses zurückliegende Jahr führt. Diese Korrektur ist selbst dann möglich, wenn der ursprüngliche Steuerbescheid bereits bestandskräftig war, da § 7g EStG eine eigene Korrekturvorschrift enthält.

Die Rückgängigmachung ist mehr als eine bloße Korrektur; sie verwandelt den einstigen Steuervorteil in eine finanzielle Belastung. Der IAB ist somit keine risikofreie Wette auf die Zukunft, sondern schafft eine reale Verbindlichkeit, die entweder durch eine Investition oder durch eine kostspielige, verzinste Rückabwicklung beglichen werden muss.

Die Zinsfalle: § 233a AO und die Kosten des Scheiterns

Die aus der Rückabwicklung resultierende Steuernachzahlung wird gemäß § 233a der Abgabenordnung (AO) verzinst. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde der Zinssatz für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 von vormals 6 % pro Jahr (0,5 % pro Monat) auf 1,8 % pro Jahr (0,15 % pro Monat) gesenkt. Der Zinslauf beginnt in der Regel 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuerschuld (rückwirkend) entstanden ist.

Obwohl der Zinssatz nun deutlich moderater ist, stellt er dennoch eine Sanktion dar. Die entscheidende Strategie zur Vermeidung dieser Kosten ist proaktives Handeln. Zeichnet sich ab, dass eine geplante Investition nicht realisiert wird, bietet das Gesetz zwei wichtige Ventile:

- Freiwillige Rückgängigmachung: Der Steuerpflichtige kann den IAB freiwillig vor Ablauf der Frist auflösen und so den Zinslauf verkürzen oder ganz vermeiden.

- Flexible Verwendung: Ein für ein bestimmtes Wirtschaftsgut gebildeter IAB kann ohne negative Folgen für die Anschaffung eines anderen, ebenfalls begünstigten Wirtschaftsguts verwendet werden. Kauft Anna also statt der Kamera eine neue Drohne, kann sie den IAB dafür nutzen, solange die Drohne die Voraussetzungen (beweglich, abnutzbar, 90 % betriebliche Nutzung) erfüllt.

Diese proaktiven Strategien sind essenziell, um die Risiken des IAB zu beherrschen und den potenziellen Vorteil nicht in einen teuren Nachteil zu verwandeln.

Spezialfälle und FAQs

IAB für gebrauchte Wirtschaftsgüter und E-Autos?

Ja, der IAB kann uneingeschränkt für die Anschaffung von gebrauchten Wirtschaftsgütern genutzt werden. Dies ist ein erheblicher Vorteil für Unternehmen mit begrenztem Budget. Bei Elektrofahrzeugen gelten die regulären IAB-Vorschriften, wobei die Kombination besonders attraktiv ist, da der IAB mit anderen steuerlichen Vorteilen für E-Autos, wie der reduzierten Versteuerung der Privatnutzung (0,25-%- oder 0,5-%-Regel je nach Bruttolistenpreis), kumuliert werden kann.

Kann ich einen IAB nachträglich beantragen?

Ja, ein Investitionsabzugsbetrag kann auch nachträglich geltend gemacht werden, solange der Steuerbescheid für das betreffende Jahr verfahrensrechtlich noch änderbar ist, z.B. weil er unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht oder ein Einspruchsverfahren läuft. Dies kann eine wertvolle Option sein, wenn sich unvorhergesehen ein hoher Gewinn abzeichnet und eine Investition ohnehin geplant ist.

IAB und Personengesellschaften (GbR, OHG)

Personengesellschaften können ebenfalls IABs bilden. Die Gewinngrenze von 200.000 Euro wird hierbei durch die Addition des Gewinns der Gesellschaft und der Sonderbetriebsgewinne der einzelnen Gesellschafter ermittelt. Ein auf Ebene der Gesellschaft gebildeter IAB kann nur für Investitionen in das Gesamthandsvermögen (also das Vermögen der Gesellschaft) verwendet werden, nicht für Investitionen in das Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters.

Was passiert, wenn die tatsächlichen Kosten abweichen?

Kosten sind niedriger als geplant: In diesem Fall kann der IAB nur bis zu 50 % der tatsächlichen, niedrigeren Kosten genutzt werden. Der nicht genutzte Teil des IAB muss rückwirkend im Ursprungsjahr aufgelöst werden, was Zinsfolgen auslösen kann.

Kosten sind höher als geplant: Der Steuervorteil ist auf den ursprünglich gebildeten IAB-Betrag begrenzt. Es kann nicht nachträglich ein höherer IAB für dieselbe Investition geltend gemacht werden. Eine sorgfältige Schätzung der voraussichtlichen Kosten ist daher ratsam.

Ein mächtiger Hebel mit Verantwortung

Der Investitionsabzugsbetrag ist ein zweischneidiges Schwert. Bei korrekter Anwendung und sorgfältiger Planung ist er ein außergewöhnlich starkes Instrument, um die Steuerlast zu steuern, Liquidität zu schonen und das Unternehmenswachstum aus eigener Kraft zu finanzieren. Die Kombination mit der auf 40 % erhöhten Sonderabschreibung schafft einen enormen Hebel, um Investitionen quasi aus dem Cashflow des Unternehmens zu tätigen, der andernfalls an das Finanzamt geflossen wäre.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch im proaktiven Management. Die Risiken – insbesondere die Zinsfolgen bei Nichtinvestition und die strengen Nutzungsanforderungen – sind real. Ein IAB sollte niemals leichtfertig gebildet werden, sondern immer Teil einer durchdachten, mehrjährigen Finanz- und Investitionsstrategie sein. Mit dem Wissen aus diesem Leitfaden sind Sie nun in der Lage, dieses Instrument souverän für sich zu nutzen und Fallstricke zielsicher zu vermeiden.

Teste dein Wissen zur nachhaltigen Altersvorsorge!

Du hast den Leitfaden gelesen? Dann teste jetzt, was du gelernt hast. Es erwarten dich 5 zufällige Fragen.

Hier steht die Frage?

Quiz beendet!

Du hast X von 5 Fragen richtig.