Eine detaillierte, technische und vergleichende Analyse der drei prominentesten Nachhaltigkeits-Indexfamilien, die Ihnen das Rüstzeug an die Hand gibt, Greenwashing zu erkennen und eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen.

Warum die Methodik den Unterschied definiert

Der Markt für nachhaltige Geldanlagen boomt. Angetrieben von einem wachsenden Bewusstsein für Klimawandel und soziale Verantwortung möchten immer mehr Anleger ihr Kapital nicht nur vermehren, sondern auch einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. Doch dieser Wunsch trifft auf eine komplexe und oft irreführende Realität. Das zentrale Paradoxon des nachhaltigen Investierens liegt in der Diskrepanz zwischen dem Marketingversprechen der Finanzprodukte und der tatsächlichen Zusammensetzung ihrer Portfolios. Anleger, die in einen „grünen“ oder „nachhaltigen“ Fonds investieren, sind oft schockiert, wenn sie in den Top-Positionen Unternehmen wie ExxonMobil, Nestlé, Amazon oder Rüstungskonzerne wiederfinden – allesamt Konzerne, die regelmäßig wegen Umweltproblemen, kontroverser Geschäftspraktiken oder schlechter Arbeitsbedingungen in der Kritik stehen.

Dieser Widerspruch ist keine seltene Ausnahme, sondern ein systemisches Problem, das tief in der Konstruktion vieler als nachhaltig beworbener Finanzprodukte verwurzelt ist. Die Ursache liegt darin, dass Begriffe wie „nachhaltig“, „grün“, „ethisch“ oder „ESG“ im Finanzkontext nicht gesetzlich geschützt oder einheitlich definiert sind. Jeder Anbieter kann diese Begriffe nach eigenen Kriterien auslegen, was zu einem unübersichtlichen Markt führt, in dem ein Vergleich für Anleger nahezu unmöglich wird. Das Ergebnis ist eine Vertrauenskrise, die durch Vorwürfe des „Greenwashings“ – des Schönfärbens von Finanzprodukten – befeuert wird.

Die Wurzel dieses Problems liegt in einem Bereich, der für die meisten Anleger, selbst für viele Finanzprofis, eine „Black Box“ darstellt: der Methodik der zugrundeliegenden Indizes. Ein börsengehandelter Fonds (ETF) bildet passiv einen Index ab. Die entscheidende Frage ist also nicht, was der ETF-Anbieter verspricht, sondern nach welchen exakten Regeln der Indexanbieter – wie beispielsweise MSCI, FTSE oder S&P – die Unternehmen für den Index auswählt oder ausschließt. Die Marketing-Schlagwörter auf dem Fonds-Prospekt, wie „ESG Screened“, „SRI“ oder „PAB“, sind lediglich Kürzel für hochkomplexe, regelbasierte Prozesse.

Diese Informationsasymmetrie, bei der die Anbieter die komplexen Regeln kennen, die Anleger aber nur die vereinfachten Marketingbotschaften erhalten, ist die primäre Ursache für Greenwashing und die daraus resultierende Enttäuschung vieler Investoren. Die weit verbreitete Kritik am Greenwashing ist somit nicht nur ein Problem unehrlichen Marketings, sondern eine direkte und logische Konsequenz der methodischen Schwächen, insbesondere der ersten Generation von ESG-Indizes. Die vagen Kriterien waren kein unbeabsichtigter Fehler im System; sie waren das System, konzipiert, um eine hohe Marktnähe bei minimalen ethischen Zugeständnissen zu ermöglichen. Verbraucherschützer kritisieren zurecht, dass viele ESG-Fonds kaum von ihren Standard-Pendants abweichen. Ein Blick in die Methodik-Dokumente einfacher „Screened“-Indizes bestätigt dies: Oft werden nur eine Handvoll kontroverser Branchen ausgeschlossen, was zu einer hohen Portfolio-Überlappung mit dem Mutterindex führt. Die Kritik ist also eine direkte Folge einer bewusst laxen Methodik, die darauf abzielt, den Tracking Error gering zu halten, nicht aber den positiven Einfluss zu maximieren.

Dieser Report hat zum Ziel, diese „Black Box“ zu öffnen. Er bietet eine detaillierte, technische und vergleichende Analyse der drei prominentesten Nachhaltigkeits-Indexfamilien des Anbieters MSCI: ESG Screened, Socially Responsible Investing (SRI) und Paris-Aligned Benchmark (PAB). Anhand dieser drei Archetypen, die eine evolutionäre Entwicklung von einfachen Ausschlüssen hin zu komplexen, regulatorisch getriebenen Klimazielen repräsentieren, wird die Funktionsweise moderner Nachhaltigkeitsindizes entschlüsselt.

Das Ziel ist es, fortgeschrittenen Privatanlegern und Finanzprofis das notwendige Rüstzeug an die Hand zu geben, um die Methodik eines jeden nachhaltigen ETFs kritisch zu hinterfragen und eine fundierte, den eigenen Werten und Zielen entsprechende Anlageentscheidung zu treffen. Der Report zeigt auf, dass wahre Expertise im Bereich nachhaltiger Anlagen nicht im Wissen dass Greenwashing existiert, sondern im Verständnis seiner mechanischen Ursachen in den Indexregeln liegt. Wer die Methodik versteht, kann Greenwashing vorhersagen, anstatt nur darauf zu reagieren. Wir werden von den grundlegendsten Ansätzen des reinen Ausschlusses („Screening“) bis zu den komplexesten, von der EU-Regulierung geprägten Standards („Paris-Aligned“) vordringen und die jeweiligen Stärken, Schwächen und inhärenten Kompromisse aufzeigen.

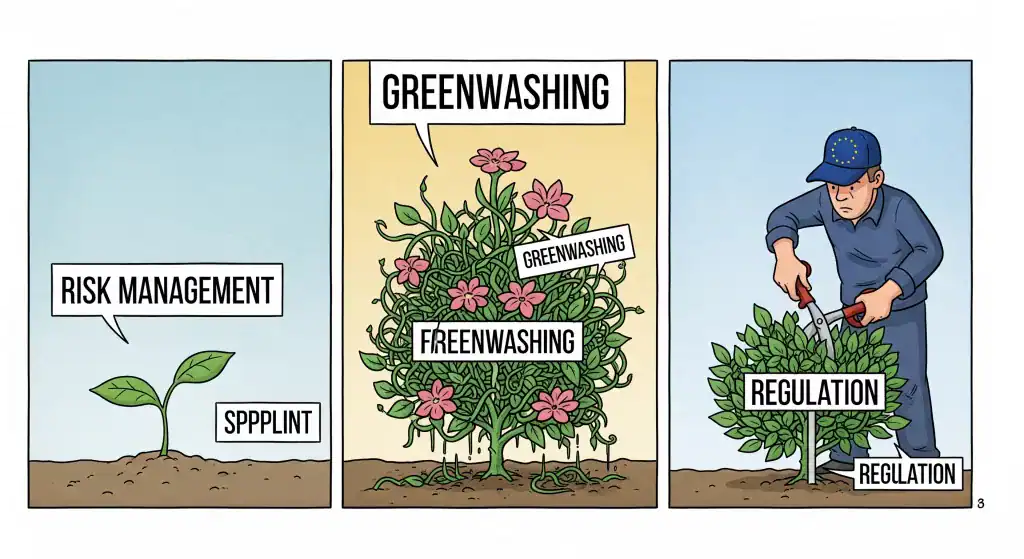

Die Evolution der Nachhaltigkeits-Indizes

Die Landschaft der nachhaltigen Geldanlagen hat in den letzten Jahren eine dramatische Transformation durchlaufen. Dieser Wandel spiegelt einen fundamentalen Paradigmenwechsel wider: von einem privatwirtschaftlichen, auf Risikomanagement basierenden Ansatz hin zu einem regulatorisch erzwungenen, auf klare Klimaziele ausgerichteten Modell.

Die erste Welle: ESG als Risikomanagement

Die Ursprünge des modernen nachhaltigen Investierens waren weniger philanthropisch als vielmehr pragmatisch und finanziell motiviert. Das Konzept von ESG – die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) – etablierte sich primär als ein Framework für das Risikomanagement. Die zugrundeliegende These war, dass Unternehmen, die ESG-Risiken wie den Klimawandel, schlechte Arbeitsbedingungen oder Korruption schlecht managen, langfristig auch finanziell schlechter performen werden.

Investoren nutzten ESG-Daten also, um nicht-finanzielle Risiken und Chancen zu identifizieren, die in traditionellen Bilanzen nicht sichtbar waren. Ein Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen könnte zukünftigen CO2-Steuern oder Reputationsschäden ausgesetzt sein; ein Unternehmen mit exzellenten Arbeitsbedingungen könnte talentiertere Mitarbeiter anziehen und halten. In dieser ersten Phase stand die finanzielle Rendite klar im Vordergrund; die positive gesellschaftliche Wirkung war ein willkommener Nebeneffekt, aber selten das primäre Ziel. Dieser risikobasierte Ansatz erklärt, warum viele frühe ESG-Fonds eine hohe Ähnlichkeit zu ihren konventionellen Pendants aufwiesen: Es ging darum, die schlechtesten Akteure zu meiden, nicht unbedingt darum, nur die besten zu fördern.

Die Vertrauenskrise: Greenwashing & Rating-Chaos

Der auf Risikomanagement basierende und weitgehend unregulierte Ansatz führte schnell zu einer tiefen Vertrauenskrise, die durch mehrere Kernprobleme befeuert wurde:

- Fehlende Standards und Rating-Chaos: Das größte Problem war und ist das Fehlen eines einheitlichen, allgemein anerkannten Standards für die Bewertung von Nachhaltigkeit. Verschiedene Ratingagenturen wie MSCI, Sustainalytics oder Refinitiv verwenden unterschiedliche Methoden, gewichten Faktoren anders und kommen daher oft zu völlig widersprüchlichen Ergebnissen bei der Bewertung desselben Unternehmens. Diese mangelnde Korrelation der Ratings untergräbt die Glaubwürdigkeit des gesamten Konzepts und lässt die Bewertungen für Kritiker als "beinahe willkürlich" erscheinen.

- Greenwashing als Geschäftsmodell: Die begriffliche Unschärfe und das Rating-Chaos schufen einen fruchtbaren Boden für Greenwashing. Fondsanbieter und Unternehmen begannen, ESG als reines Marketinginstrument zu nutzen, um ihre Produkte als "grün" oder "verantwortungsvoll" zu bewerben, ohne dass dahinter substanzielle Veränderungen standen. Die prominente Affäre um die DWS, die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank, bei der der Vorwurf im Raum stand, Vermögenswerte als nachhaltiger ausgewiesen zu haben, als sie tatsächlich waren, wurde zum Symbol für diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

- Der fehlende "Impact": Ein fundamentales Missverständnis vieler Anleger ist die Annahme, dass der Kauf von Aktien eines nachhaltigen Unternehmens am Sekundärmarkt (also an der Börse) eine direkte positive Wirkung entfaltet. In der Realität fließt das Geld des Käufers jedoch nicht an das Unternehmen selbst, sondern an den Verkäufer der Aktie. Die Transaktion hat keine unmittelbare Auswirkung auf die CO2-Emissionen oder die Geschäftspraktiken des Unternehmens. Dieses "Impactwashing" – das Versprechen einer Wirkung, die nicht eintritt – führte zu weiterer Desillusionierung bei Anlegern, die eine konkrete Veränderung anstoßen wollten.

Der regulatorische Eingriff: Die EU schafft Fakten

Als Reaktion auf diese tiefgreifende Vertrauenskrise und die Unfähigkeit des Marktes, sich selbst zu regulieren, hat die Europäische Union einen umfassenden und weltweit führenden Regulierungsrahmen geschaffen. Dieser zielt darauf ab, Transparenz zu erzwingen, Greenwashing zu bekämpfen und Kapitalströme in tatsächlich nachhaltige Aktivitäten zu lenken. Die EU hat damit den Paradigmenwechsel von einem freiwilligen, risikobasierten Ansatz zu einem verpflichtenden, auf klaren Zielen basierenden System eingeleitet.

Die wichtigsten Säulen dieser Regulierung sind:

- SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation / Offenlegungsverordnung): Diese Verordnung zwingt Finanzmarktteilnehmer seit 2021 zu detaillierter Transparenz über ihre Nachhaltigkeitsrisiken und -strategien. Ein zentrales Element ist die Klassifizierung von Finanzprodukten in drei Kategorien: Artikel 6 (keine Nachhaltigkeitsziele), Artikel 8 ("hellgrün", bewerben ökologische oder soziale Merkmale) und Artikel 9 ("dunkelgrün", verfolgen ein konkretes, messbares nachhaltiges Ziel).

- EU-Taxonomie-Verordnung: Dieses Regelwerk ist ein Klassifizierungssystem, das erstmals wissenschaftsbasiert und detailliert definiert, welche Wirtschaftsaktivitäten als "ökologisch nachhaltig" gelten dürfen. Um als taxonomiekonform zu gelten, muss eine Aktivität einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem von sechs Umweltzielen (z.B. Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft) leisten, ohne die anderen Ziele erheblich zu beeinträchtigen ("Do No Significant Harm"-Prinzip) und soziale Mindeststandards einhalten. Die politisch motivierte und kontrovers diskutierte Aufnahme von Erdgas und Kernenergie unter bestimmten Bedingungen als "Übergangstechnologien" zeigt jedoch den Kompromisscharakter der Verordnung.

- EU Climate Benchmarks (PAB & CTB): Als direkte Antwort auf das Greenwashing bei Indizes führte die EU zwei neue Kategorien von Klimaindizes ein: die EU Climate Transition Benchmarks (CTB) und die strengeren EU Paris-Aligned Benchmarks (PAB). Diese definieren erstmals harte, quantitative und nicht verhandelbare Mindestanforderungen für Indizes, die sich auf das Pariser Klimaabkommen beziehen wollen, insbesondere eine signifikante Reduktion der Treibhausgasintensität und eine jährliche Dekarbonisierung.

Dieser regulatorische Druck hat den Markt bereits spürbar verändert. Eine Untersuchung von Finanztip ergab, dass sich nach Einführung der neuen ESMA-Richtlinien für Fondsnamen fast jeder dritte nachhaltige ETF umbenennen musste. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass die bisherigen Bezeichnungen oft nicht haltbar waren und die Regulierung zu einer erzwungenen Ehrlichkeit führt. Der Fokus hat sich damit verschoben: weg von qualitativen, schwer vergleichbaren ESG-Gesamtbewertungen hin zu quantitativ messbaren, harten Kriterien, allen voran dem Klimaschutz.

Analyse der Basis-Stufe – MSCI ESG Screened Indizes

Methodik: Die Kunst des Weglassens

Der "ESG Screened"-Ansatz basiert ausschließlich auf dem Prinzip des Negativ-Screenings. Das bedeutet, der Indexanbieter nimmt einen breit gefassten Mutterindex (z.B. den MSCI World) und entfernt oder "screened" lediglich eine definierte Liste von Unternehmen, die gegen bestimmte Kriterien verstoßen. Es findet keine aktive, positive Auswahl von Unternehmen statt, die als besonders nachhaltig gelten ("Best-in-Class"). Das Portfolio besteht also aus allen Unternehmen des Mutterindex, abzüglich derer, die auf der schwarzen Liste stehen.

Die versteckte Funktion dieses Ansatzes ist nicht primär die Förderung von Nachhaltigkeit, sondern die Bereitstellung eines benchmark-nahen Produkts mit einer integrierten Reputations-Firewall. Die Methodik ist bewusst so gestaltet, dass der Tracking Error, also die Abweichung von der Wertentwicklung des Mutterindex, minimal bleibt. Das Ziel für den Produktanbieter ist es, eine nahezu identische Performance zu liefern, aber im Falle eines Skandals bei einem kontroversen Unternehmen (z.B. einem Waffenhersteller oder einem Tabakkonzern) öffentlichkeitswirksam kommunizieren zu können: "Dieses Unternehmen war in unserem ESG-Fonds nicht enthalten." Es handelt sich also weniger um eine proaktive Nachhaltigkeitsstrategie als vielmehr um eine defensive Strategie zur Minimierung von Reputations- und Extremrisiken (sogenannten "Tail Risks").

Die Ausschlusskriterien im Detail

Die Wirksamkeit eines "Screened"-Index hängt vollständig von der Strenge und der Definition seiner Ausschlusskriterien ab. Bei den MSCI ESG Screened Indizes basieren diese auf drei Säulen:

- Geschäftsbereich-basierte Ausschlüsse (Business Involvement Screens): Hier werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erzielen. Entscheidend sind hierbei die definierten Umsatzschwellen, die oft großzügig bemessen sind: Kontroverse Waffen, Nuklearwaffen, Zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande.

- Normen-basierte Ausschlüsse (Norms-Based Screening): Unternehmen, die nachweislich und systematisch gegen internationale Normen verstoßen (UN Global Compact), werden ausgeschlossen.

- ESG-Rating-basierter Ausschluss: Unternehmen mit dem absolut schlechtesten MSCI ESG Rating ('CCC') werden aus dem Index entfernt.

Fallstudie: Xtrackers MSCI World ESG Screened

Ein typisches Beispiel für diesen Ansatz ist der Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF (IE00BFMNHK08). Eine Analyse seiner Merkmale offenbart die Konsequenzen der Methodik:

- Portfoliozusammensetzung: Die Top-10-Positionen dieses ETFs sind oft nahezu identisch mit denen des Standard MSCI World Index. Unternehmen wie NVIDIA, Microsoft, Apple und Amazon dominieren das Portfolio. Dies ist eine direkte Folge der Tatsache, dass diese Technologiegiganten die Umsatzschwellen für die ausgeschlossenen Sektoren nicht überschreiten. Ein Vergleich mit einem Standard-MSCI-World-ETF (z.B. von Amundi 34) bestätigt die hohe Übereinstimmung an der Spitze.

- Diversifikation: Da nur eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen (typischerweise 5-15% des Mutterindex) ausgeschlossen wird, bleibt die Diversifikation sehr hoch. Der Index enthält immer noch eine große Anzahl von Titeln, oft über 1.100 bis 1.300.

- Performance: Aufgrund der hohen Korrelation zum Mutterindex ist auch die Wertentwicklung sehr ähnlich. Der Tracking Error ist designbedingt gering.

Kritische Einordnung und strategische Bedeutung

Der "ESG Screened"-Ansatz ist ein Kompromiss. Für Anleger, die eine möglichst marktnahe Abbildung wünschen und lediglich die eklatantesten Reputationsrisiken aus ihrem Portfolio entfernen möchten, kann er eine valide Option sein. Er ist transparent, regelbasiert und kostengünstig.

Die Grenzen sind jedoch offensichtlich. Der Ansatz ist höchst anfällig für Greenwashing-Vorwürfe, da die Bezeichnung "ESG" oder "nachhaltig" bei Anlegern Erwartungen weckt, die ein reiner Negativfilter nicht erfüllen kann. Die bloße Abwesenheit von Tabak- und Waffenherstellern macht ein Portfolio nicht zwangsläufig "nachhaltig", wenn es weiterhin in die größten CO2-Emittenten (außerhalb der direkten Kohle- und Ölsand-Produktion) oder in Unternehmen mit anderen kontroversen Praktiken investiert, die knapp unter den definierten Schwellen liegen.

Für den kostenbewussten Anleger stellt sich zudem eine kritische Frage: Rechtfertigt der oft leichte Kostenaufschlag gegenüber einem Standard-ETF 17 den minimalen Zusatznutzen, der sich primär auf die Eliminierung von Extremrisiken beschränkt? Die Antwort hängt von der individuellen Risikopräferenz und der Definition von "Nachhaltigkeit" ab. Für einen Investor, der eine echte Lenkungswirkung erzielen möchte, ist dieser Ansatz unzureichend.

Analyse der Fortgeschrittenen-Stufe – MSCI Socially Responsible Investing (SRI) Indizes

Während der "ESG Screened"-Ansatz bei der reinen Exklusion verharrt, gehen die Indizes der Kategorie Socially Responsible Investing (SRI) einen entscheidenden Schritt weiter. Sie stellen eine Weiterentwicklung dar, die versucht, nicht nur "schlechte" Unternehmen zu meiden, sondern aktiv in die "guten" zu investieren. Dies geschieht durch eine Kombination aus strengeren Negativfiltern und einem positiven Auswahlverfahren, dem sogenannten "Best-in-Class"-Ansatz. Diese komplexere Methodik führt zu einem konzentrierteren Portfolio, birgt aber auch ein fundamentales Dilemma, das für Anleger von entscheidender Bedeutung ist.

Methodik: Die Auswahl der Klassenbesten

Die Konstruktion eines MSCI SRI Index folgt einem mehrstufigen Prozess, der deutlich restriktiver ist als das einfache Screening:

- Strengeres Negativ-Screening: Die Liste der ausgeschlossenen Geschäftsfelder ist in der Regel umfassender als bei "Screened"-Indizes. Neben den üblichen Verdächtigen wie Waffen und Tabak werden oft auch Alkohol, Glücksspiel, Pornografie und gentechnisch veränderte Organismen ausgeschlossen. Ein zentraler Punkt ist der Umgang mit fossilen Energien: Während einfache SRI-Indizes hier oft noch vage waren, integrieren moderne Varianten wie der "MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels" Index bereits explizite Ausschlüsse für Unternehmen mit fossilen Brennstoffreserven.

- Höhere Hürden bei ESG-Qualität: Die Mindestanforderungen an die verbleibenden Unternehmen sind signifikant höher. Anstatt nur die schlechtesten ('CCC') auszuschließen, verlangen SRI-Indizes in der Regel ein Mindest-ESG-Rating von 'A' und einen Mindest-ESG-Controversy-Score von 4 (auf einer Skala von 0-10). Damit wird sichergestellt, dass nur Unternehmen mit überdurchschnittlichem ESG-Management und ohne schwerwiegende Kontroversen in die engere Auswahl kommen.

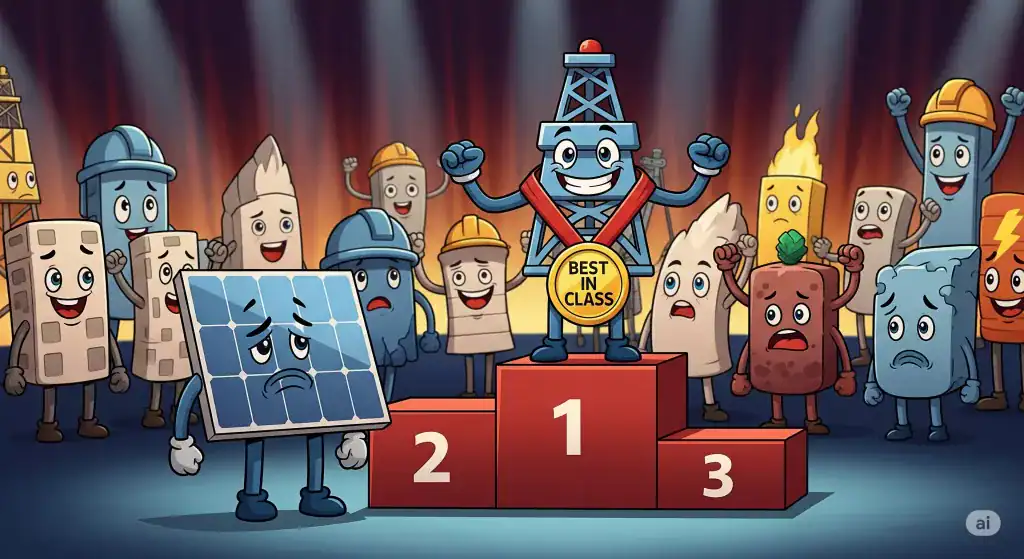

- Positives "Best-in-Class"-Screening: Dies ist der entscheidende Unterschied. Aus dem Pool der qualifizierten Unternehmen wählt der Index nicht alle aus, sondern nur die besten 25% basierend auf ihrem ESG-Rating innerhalb jedes GICS®-Sektors. Dieser "Best-in-Class"-Ansatz sorgt dafür, dass aus jeder Branche – von Technologie über Finanzen bis hin zur Industrie – nur die jeweiligen ESG-Spitzenreiter im Index vertreten sind. Das Ziel ist es, die Sektor-Gewichtungen des Mutterindex beizubehalten, um den Tracking Error zu kontrollieren und eine breite sektorale Diversifikation zu gewährleisten.

Dieser Prozess führt zu einem inhärenten Systemkonflikt: dem Zielkonflikt zwischen Sektor-Neutralität und absoluter Nachhaltigkeit. Die Regel, aus jedem Sektor die besten 25% auszuwählen, ist eine bewusste Design-Entscheidung, um das Portfolio nicht zu stark auf "grüne" Branchen wie erneuerbare Energien zu konzentrieren und somit das Risiko zu streuen. Dies hat jedoch die paradoxe Konsequenz, dass die "nachhaltigste Ölgesellschaft" (die beste 25% ihres Sektors) im Index landen kann, während ein "weniger nachhaltiges Technologieunternehmen" (das nicht zu den besten 25% seines Sektors gehört) ausgeschlossen wird. Der SRI-Ansatz priorisiert somit die relative Verbesserung innerhalb einer Branche über die absolute Nachhaltigkeit der Branche selbst. Dies ist der Kern des "Best-in-Class"-Dilemmas und der Hauptgrund, warum SRI-Fonds die Erwartungen vieler Anleger enttäuschen, die einen vollständigen Ausschluss bestimmter Industrien erwarten.

Fallstudie: iShares MSCI World SRI UCITS ETF (IE00BYX2JD69)

Dieser ETF ist einer der größten und bekanntesten Vertreter der SRI-Kategorie. Die Analyse seiner Eigenschaften verdeutlicht die Auswirkungen der Methodik:

- Portfoliozusammensetzung: Der ETF bildet den "MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels Index" ab. Die Anzahl der Unternehmen ist mit rund 380 bis 400 deutlich geringer als bei einem "Screened"-ETF. Dies führt zu einer höheren Konzentration in den Top-Positionen. Während auch hier oft Technologieunternehmen wie Microsoft und NVIDIA an der Spitze stehen, können sich die Gewichtungen und die weiteren Positionen bereits merklich vom Standardindex unterscheiden. Die Bezeichnung "Reduced Fossil Fuels" deutet zudem auf eine zusätzliche Klimakomponente hin, was die Komplexität und die Notwendigkeit, das genaue Index-Factsheet zu studieren, unterstreicht.

- Abhängigkeit von Ratings: Die gesamte Indexkonstruktion steht und fällt mit der Qualität und Konsistenz der zugrundeliegenden MSCI ESG Ratings. Da diese Ratings selbst in der Kritik stehen, weil sie intransparent und inkonsistent sein können 9, erbt der SRI-Index diese potenzielle Schwäche.

Kritische Einordnung und strategische Bedeutung

SRI-Indizes stellen einen signifikanten Fortschritt gegenüber reinen Screening-Ansätzen dar, da sie eine positive Selektion vornehmen und höhere qualitative Anforderungen stellen. Sie sind für Anleger konzipiert, die nicht nur meiden, sondern gezielt fördern wollen.

Die strategische Bedeutung liegt im Engagement-Gedanken: Der "Best-in-Class"-Ansatz soll einen Anreiz für alle Unternehmen schaffen, ihre ESG-Leistung zu verbessern, um in den begehrten SRI-Index aufgenommen zu werden. Kapital wird gezielt zu den Vorreitern einer Branche gelenkt, was die Nachzügler zum Handeln zwingen soll. SRI-Anleger glauben also an einen Transformationseffekt innerhalb der bestehenden Wirtschaftsstruktur.

Für Anleger, die jedoch ganze Sektoren wie fossile Energien, Rüstung oder Glücksspiel aus prinzipiellen ethischen Erwägungen kategorisch ablehnen, ist der SRI-Ansatz ungeeignet und führt unweigerlich zu Enttäuschungen. Die Tatsache, dass die "beste" Ölgesellschaft im Portfolio sein kann, ist für sie kein akzeptabler Kompromiss. Die Wahl eines SRI-Produkts ist somit eine bewusste Entscheidung für einen relativen Verbesserungsansatz und gegen einen absoluten Ausschlussansatz.

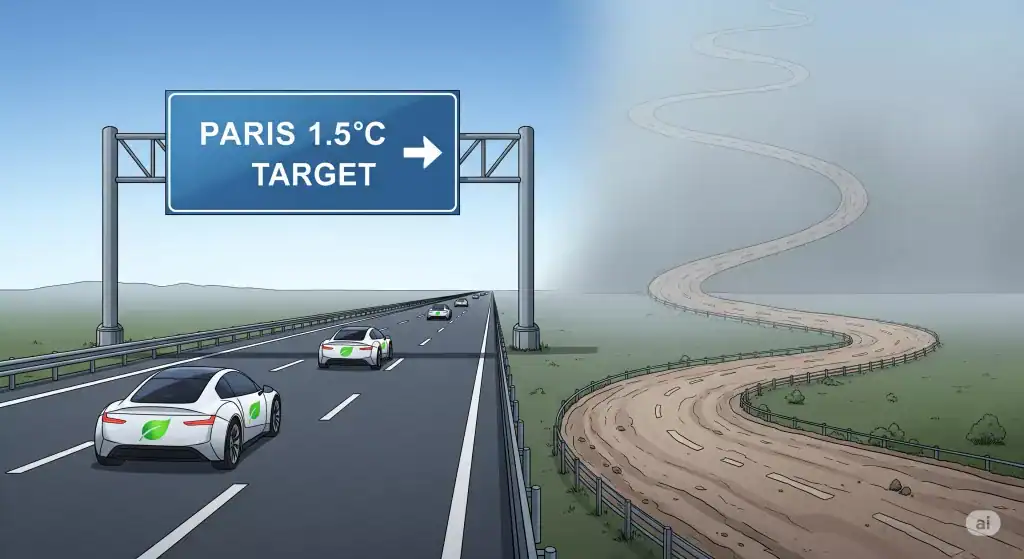

Analyse des Klima-Standards – MSCI Paris-Aligned Benchmark (PAB) Indizes

Methodik: Ein quantitatives Klimaziel

Die PAB-Kategorie ist eine direkte Folge der EU-Regulierung. Sie verschiebt den Fokus radikal weg von qualitativen ESG-Bewertungen hin zu harten, quantitativen und wissenschaftsbasierten Klimazielen. Die Herzstücke sind zwei Vorgaben:

- 50% Reduktion der Treibhausgasintensität: Ein PAB-Index muss zum Start eine mindestens 50% geringere Treibhausgasintensität als sein Mutterindex aufweisen.

- 7% jährliche Selbst-Dekarbonisierung: Der Index muss so konstruiert sein, dass seine eigene Intensität jährlich um mindestens 7% sinkt.

Die strengsten Ausschlusskriterien

Um die Klimaziele zu erreichen, wenden PAB-Indizes die mit Abstand strengsten Ausschlüsse für fossile Brennstoffe an, basierend auf klaren Umsatzschwellen:

- Kohle: > 1% Umsatz

- Öl: > 10% Umsatz

- Gas: > 50% Umsatz

- Stromerzeugung: Ausschluss bei zu hoher Kohlenstoffintensität.

Kritische Einordnung und strategische Bedeutung

PAB-Indizes sind der aktuelle Goldstandard für klimafokussierte Investoren. Sie bieten maximale Transparenz und sind die effektivste passive Anlagestrategie, um Greenwashing im Klimabereich zu umgehen. Ihre Konstruktion hängt jedoch stark von der Qualität der Emissionsdaten ab. Da die meisten Unternehmen heute noch nicht Paris-konform wirtschaften, sind PAB-Portfolios hochkonzentriert und haben einen hohen Tracking Error, was spezifische Risiken birgt.

Synopse – Die drei Ansätze im direkten Vergleich

Nach der detaillierten Analyse der einzelnen Index-Familien ist es entscheidend, die gewonnenen Erkenntnisse in einem direkten Vergleich zu bündeln. Dies ermöglicht es Anlegern, die fundamentalen Unterschiede in der Philosophie, Strenge und letztendlichen Portfoliozusammensetzung auf einen Blick zu erfassen. Jede Methode stellt einen spezifischen Kompromiss dar – einen Trade-Off zwischen der Nähe zum breiten Markt und der Konsequenz in der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen.

Die folgende Tabelle dient als zentrales Werkzeug dieses Reports. Sie übersetzt die komplexen, in langen Methodik-Dokumenten verborgenen Regeln in ein direkt vergleichbares Format. Anstatt sich durch Dutzende Seiten technischer Dokumentation zu arbeiten 50, können Anleger hier eine einzelne Zeile (z.B. "Umsatzschwelle Kohle") über die drei Spalten verfolgen und sofort den Grad der Strenge erkennen. Dies ist der entscheidende Schritt, um von einem passiven Wissen über die Existenz von Greenwashing zu einer aktiven, informierten Due-Diligence von Finanzprodukten zu gelangen.

| Kriterium | MSCI ESG Screened | MSCI Socially Responsible Investing (SRI) | MSCI Paris-Aligned Benchmark (PAB) |

|---|---|---|---|

| Primärer Zweck | Risikominimierung, Reduzierung von Reputationsrisiken | Werte-basiertes Alignment, Investition in ESG-Führer | Ausrichtung auf Klimaziele des Pariser Abkommens |

| Selektionslogik | Nur Negativ-Screening (Ausschluss) | Negativ-Screening + Positiv-Screening (Best-in-Class) | Harte Klima-Ausschlüsse + CO2-Optimierung |

| Typische Anzahl Titel | Sehr hoch (ca. 1.300+) | Reduziert (ca. 350-400) | Stark reduziert (ca. 300-500) |

| Erwarteter Tracking Error | Sehr gering | Moderat | Potenziell hoch |

| Mindest-ESG-Rating | Kein Minimum, nur Ausschluss von 'CCC' | 'A' oder besser | Indirekt über Optimierung, oft 'BBB' oder besser |

| Ausschluss Kohle (Umsatz) | > 5% aus Kraftwerkskohle | Oft 0% (any involvement) oder > 1% | > 1% aus Exploration, Abbau, Vertrieb oder Veredelung |

| Ausschluss Öl (Umsatz) | > 5% aus Ölsanden | Oft 0% (any involvement) | > 10% aus Exploration, Extraktion, Vertrieb oder Raffinierung |

| Ausschluss Gas (Umsatz) | Kein expliziter Ausschluss | Oft 0% (any involvement) | > 50% aus gasförmigen Brennstoffen |

| Quantitative Klimaziele | Keine | Keine (außer bei "Reduced Fossil Fuels") | Ja: -50% GHG-Intensität, -7% p.a. |

Leitfaden: Welcher Index für welchen Anlegertyp?

Aus dieser Analyse lassen sich klare Profile für unterschiedliche Anlegertypen ableiten, die bei der Auswahl des passenden Index-Ansatzes helfen können:

Der Benchmark-Optimierer

Wahl: MSCI ESG Screened. Priorität ist maximale Diversifikation und eine Performance, die so nah wie möglich am breiten Markt liegt. Nachhaltigkeit dient primär der Vermeidung von Reputations- und Extremrisiken.

Der Werte-Orientierte Transformationist

Wahl: MSCI SRI. Glaubt an den Wandel von innen heraus und daran, dass Kapitalflüsse die Unternehmen zu besseren Praktiken anregen. Akzeptiert das "Best-in-Class"-Prinzip.

Der Klima-Fokussierte Aktivist

Wahl: MSCI Paris-Aligned Benchmark (PAB). Priorität ist die maximale und messbare Ausrichtung des Portfolios auf das 1,5-Grad-Ziel. Akzeptiert dafür bewusst einen hohen Tracking Error und Konzentrationsrisiken.

Fazit und Ausblick

Die Quintessenz

Die Wahl eines nachhaltigen ETFs ist keine moralische Absolution, sondern eine hochgradig technische Entscheidung, die zwingend auf dem Verständnis der zugrundeliegenden Methodik beruhen muss. Der Name auf dem Fonds-Prospekt ist Marketing; die Wahrheit über die Zusammensetzung und die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios steht ausschließlich im Regelwerk des Index. Die Begriffe "nachhaltig" oder "ESG" sind keine homogenen Qualitätsmerkmale, sondern Platzhalter für fundamental unterschiedliche Philosophien und Kompromisse.

ESG Screened ist ein Produkt zur Minimierung von Reputationsrisiken bei maximaler Marktnähe. SRI ist ein Instrument für Anleger, die an die Transformation von Branchen durch die Förderung von ESG-Führern glauben, aber die sektorale Diversifikation des Marktes beibehalten wollen. PAB ist der regulatorische Standard für Anleger, deren oberste Priorität die messbare Ausrichtung ihres Portfolios auf die Pariser Klimaziele ist.

Das weit verbreitete Greenwashing ist somit weniger ein Akt böswilliger Täuschung als vielmehr die logische Konsequenz einer Marktpraxis, die bewusst vage und marktnahe Produkte mit einem emotional hoch aufgeladenen Begriff wie "Nachhaltigkeit" bewirbt. Die Enttäuschung der Anleger ist vorprogrammiert, wenn die Erwartung einer ethischen Reinheit auf eine Methodik trifft, die auf Risikominimierung und geringen Tracking Error optimiert ist.

Zukünftige Trends

Die Entwicklung im Bereich der nachhaltigen Geldanlagen ist dynamisch und wird auch in Zukunft von mehreren starken Trends geprägt sein:

- Zunehmende Regulierung und Standardisierung: Die EU hat mit SFDR, Taxonomie und den Klima-Benchmarks eine Vorreiterrolle eingenommen. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Aufsichtsbehörden werden die Zügel weiter anziehen, um Greenwashing zu bekämpfen und die Vergleichbarkeit von Produkten zu erhöhen. Die jüngsten ESMA-Richtlinien zu Fondsnamen, die zu massenhaften Umbenennungen führten, sind nur der Anfang.

- Verschiebung von qualitativen Ratings zu quantitativen Daten: Die Kritik am "Rating-Chaos" und der Subjektivität von ESG-Bewertungen wird zu einer stärkeren Nachfrage nach harten, messbaren und überprüfbaren Daten führen. Insbesondere im Klimabereich werden Kennzahlen wie Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) und die Ausrichtung auf Klimapfade (Implied Temperature Rise) die qualitativen Gesamt-Scores zunehmend verdrängen oder zumindest ergänzen.

- Klare Differenzierung zwischen ESG-Integration und Impact Investing: Der Markt wird lernen müssen, schärfer zwischen zwei fundamental unterschiedlichen Konzepten zu trennen. ESG-Integration, wie sie in den hier analysierten Indizes praktiziert wird, ist primär ein Ansatz zur Risikosteuerung und zur Optimierung von Renditen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren (Finance-First). Impact Investing hingegen zielt darauf ab, eine direkte, messbare und zusätzliche positive soziale oder ökologische Wirkung zu erzielen, selbst wenn dies zu Lasten der finanziellen Rendite geht (Impact-First). Diese Unterscheidung wird entscheidend sein, um die Erwartungen der Anleger korrekt zu steuern und passende Produkte anzubieten.

Ihre Checkliste

Für den anspruchsvollen Anleger ergibt sich aus dieser Analyse eine klare Handlungsaufforderung. Es reicht nicht mehr aus, sich auf Hochglanzbroschüren und Fondsnamen zu verlassen. Wirkliche Souveränität in der Anlageentscheidung erfordert die Bereitschaft, einen Schritt tiefer zu gehen. Stellen Sie vor jeder Investition die entscheidenden Fragen:

Index & Methodik?

Ausschlusskriterien & Schwellen?

Quantitative Klimaziele?

Teste dein bAV-Wissen!

Du hast den Beitrag gelesen? Dann teste jetzt, was du gelernt hast. Es erwarten dich 5 zufällige Fragen.

Hier steht die Frage?

Quiz beendet!

Du hast X von 5 Fragen richtig.